Orang Tua yang Merugi

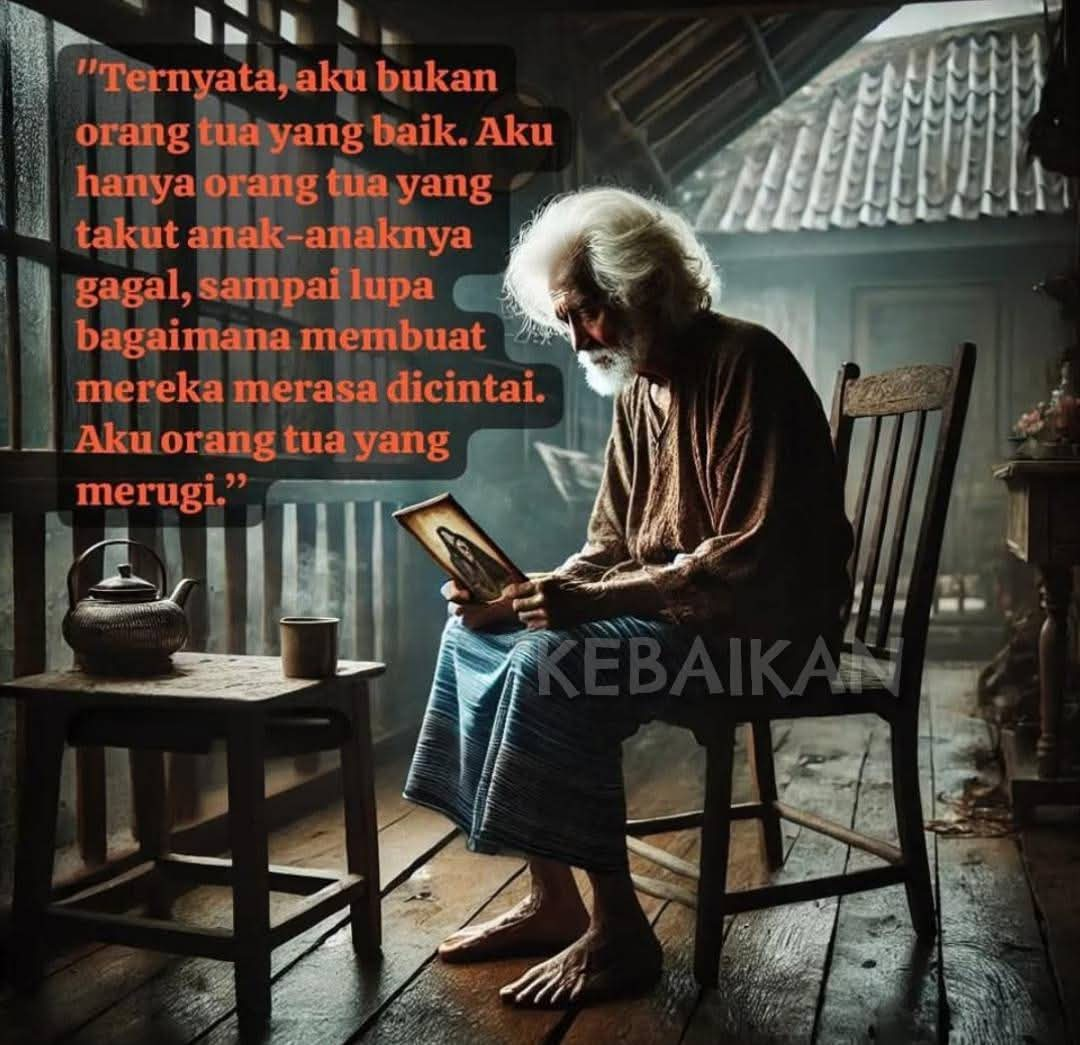

Hujan turun deras siang itu, membasahi pekarangan rumah tua berdinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di dalam rumah itu, duduk seorang lelaki tua dengan rambut memutih sepenuhnya, mengenakan sarung luluh dan sweter yang sudah bolong di bagian siku. Namanya Pak Darmin. Di hadapannya, gelas teh hangat yang sudah mendingin, dan sebuah foto keluarga yang ia genggam dengan tangan bergetar.

Di dalam foto itu, tampak ia berdiri tegap bersama istri dan ketiga anak mereka yang masih kecil. Semuanya, tersenyum sebuah potret kebahagiaan yang kini hanya tinggal kenangan.

Pak Darmin menarik napas panjang. Matanya menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menutup lirih,

“Apa aku telah gagal menjadi orang tua?”

Ia dulu adalah seorang guru sekolah dasar. Disiplin, keras, dan dikenal tak pernah berkompromi. Di rumah, ia membawa sikap yang sama. Ia percaya bahwa anak-anak harus patuh, tidak banyak bicara, dan fokus pada masa depan. Ia mendidik mereka dengan tangan besi, mengira itu adalah bentuk kasih sayang yang sejati.

Istrinya, Bu Siti, sering menegurnya.

“Anak-anak butuh pelukan, Din. Bukan hanya aturan.”

Tapi Pak Darmin menolak mendengarnya.

“Pelukan tidak membuat mereka sukses, Sit. Disiplin yang membentuk mereka.”

Anak ketiga tumbuh dalam ketakutan. Mereka patuh ya, tapi bukan karena hormat, melainkan karena takut. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan, terkadang makian. Pak Darmin tak pernah memukul, tapi ucapannya cukup tajam hingga membuat hati kembali retak.

Tahun demi tahun berlalu. Satu per satu anak-anaknya tumbuh dewasa dan memilih pergi jauh dari rumah. Si sulung, Rendra, kuliah di luar kota dan tak pernah kembali selain saat lebaran. Itu pun hanya sebentar. Anak Tengah, Rini, menikah muda dan pindah ke luar negeri. Si bungsu, Dafa, yang paling pendiam, bahkan tak pernah memberi kabar sejak lulus SMA.

Kini, di usia senjanya, Pak Darmin duduk sendiri. Bu Siti telah berpulang lima tahun lalu karena stroke. Di hari-hari terakhirnya, Bu Siti hanya mengucap satu kalimat dengan air mata,

“Andai kamu mau lebih lembut, Din… mungkin anak-anak tak akan sampai sejauh ini.”

Pak Darmin tak pernah menangis saat itu. Tapi kini, setiap malam, dia menangis dalam diam.

Suatu hari ia mencoba menelepon Rendra.

“Halo, Ren… ini Bapak…”

“Oh, iya.”

“Kapan pulang, Nak? Bapak kangen…”

"Maaf Pak. Lagi sibuk. Nanti aja ya."

Klik. Telepon ditutup. Suara itu terdengar biasa saja, tapi di telinga Pak Darmin, itu seperti dentang lonceng kehilangan. Ia duduk mematung lama setelahnya, merasakan kehampaan yang tak bisa ia isi dengan apapun.

Hari-hari berlalu, dan tak satu pun dari anak-anaknya yang datang menjenguk. Tidak saat ulang tahunnya. Tidak saat dia masuk rumah sakit dua bulan lalu. Apalagi tidak di hari raya.

Pak Darmin mulai menulis surat-surat panjang yang tak pernah ia kirim. Dalam surat itu, ia meminta maaf. Mengingatkan mereka pada masa kecil yang ia ingat sebagai masa penuh cinta, meski tahu bahwa mereka mungkin mengingatnya sebagai masa penuh tekanan. Ia mencoba menjelaskan—bahwa semua yang ia lakukan karena ia ingin mereka berhasil. Tapi semakin banyak ia menulis, semakin ia sadar, keberhasilan tak ada artinya jika cinta tak ikut dibagikan.

Suatu malam, ia menulis kalimat yang membuat tangan gemetar:

“Ternyata, aku bukan orang tua yang baik. Aku hanya orang tua yang takut anak-anaknya gagal, sampai lupa bagaimana membuat mereka merasa dicintai. Aku orang tua yang merugi.”

Lalu ia menutup surat itu, melipatnya rapi, dan menaruhnya di dalam foto keluarga yang selalu ia bawa.

Seminggu kemudian, tetangganya tergeletak tak bernyawa di kursi, masih memegang foto itu. Wajahnya tenang, tapi matanya masih sembab, seolah tangis terakhirnya belum benar-benar kering.

Berita kepergian Pak Darmin menyebar dengan lambat. Rendra datang dua hari kemudian. Ia berdiri lama di depan rumah tua itu. Tak banyak bicara, hanya membaca surat terakhir ayahnya yang ditemukan di dekat jenazah. Air matanya jatuh, diam-diam.

Rini mengikuti minggu setelah pemakaman. Dafa tak pernah datang.

Kini rumah itu kosong, tapi surat itu disimpan Rendra. Setiap kali ia membaca, ia tahu—ayahnya mungkin terlambat menyadari kesalahannya, tapi kejujurannya di akhir adalah pelajaran paling jujur ??tentang cinta dan kehilangan.

Dan di batu nisan Pak Darmin, tertulis:

"Maafkan aku yang terlalu keras mencintai."

---

Hujan masih turun deras ketika Rendra memasuki rumah tua yang kini tak lagi berpenghuni. Bau lembap bercampur aroma kayu tua memenuhi hidungnya. Ia berjalan pelan, takut seolah mengganggu kenangan yang masih tertinggal di antara dinding-dinding rumah itu.

Di atas meja ruang tamu, ia melihat tumpukan surat. Rapi, diikat dengan tali usang. Di atasnya tertulis tulisan tangan yang sudah gemetar

“Untuk Anak-anakku, jika kalian sempat membaca.”

Rendra membuka tali itu perlahan. Ada tiga surat di dalamnya, masing-masing ditujukan kepada dirinya, Rini, dan Dafa.

Dengan tangan bergetar, ia mengambil surat untuknya dan mulai membaca.

“Untuk Rendra, anak sulungku.

Maaf, Nak. Maaf karena Bapak terlalu keras. Waktumu kecil, Bapak hanya tahu satu cara menjadi orang tua, memastikan anak-anaknya tidak gagal. Tapi dalam ketakutan itu, Bapak kehilangan kelembutan. Maaf kalau kau lebih sering mendengar bentakan daripada pujian.

Bapak selalu bangga padamu. Anda anak pertama, dan Anda menanggung banyak beban. Tapi Bapak tak pernah bilang itu padamu, bukan? Sekarang semuanya sudah terlambat. Tapi jika Anda membaca ini, ketahuilah Bapak menyesal tidak menyukai cara yang bisa Anda rasakan.

Jangan warisi kesalahan Bapak. Cintailah keluargamu dengan kelembutan yang Bapak gagal berikan.

Bapakmu,

Darmin.”

---

Rendra menutup surat itu perlahan. Air matanya tak lagi bisa ditahan. Selama ini, ia menyimpan amarah, kecewa, bahkan benci. Tapi surat itu, tulisan tangan renta itu, menggoyahkan semua dinding yang ia bangun.

Ia mengambil surat untuk Rini dan Dafa, lalu menelepon adiknya.

“Rin...”

Suara di ujung sana terdengar kaget.

“Rendra? Ada apa?”

“Bapak sudah nggak ada.”

Hening terdiam. Lalu isak tertahan terdengar dari seberang.

“Aku… aku harusnya pulang,” gumam Rini.

“Aku juga,” jawab Rendra lirih. “Kita semua.”

---

Seminggu kemudian, Rini datang. Ia dan Rendra membersihkan rumah itu bersama. Di setiap sudut, mereka menemukan benda-benda kecil yang mengingatkan mereka pada masa kecil, mainan kayu buatan Bapak, buku-buku cerita lama, bahkan surat-surat tugas sekolah yang dulu mereka bawa pulang.

Namun, tak satu pun kabar dari Dafa.

Rendra mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi tak pernah terhubung. Hingga suatu pagi, sebuah pesan masuk ke ponselnya:

“Aku sudah membaca surat itu. Tapi aku belum siap pulang.”

---

Waktu berlalu. Rumah itu berevolusi perlahan. Bukan untuk dijual, tapi untuk disimpan. Sebagai tempat kembali. Sebagai pengingat bahwa meskipun seorang ayah bisa salah, ia tetap mencintai dengan cara yang ia tahu.

Dan pada suatu hari, saat hujan kembali turun, seorang lelaki muda datang berdiri di depan rumah itu. Wajahnya tirus, matanya sembab.

Dafa.

Ia mengetuk pelan. Rendra yang membuka pintu tak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat.

“Bapak… dia benar-benar menyesal ya?” tanya Dafa lirih.

Rendra mengangguk.

“Dan dia mencintai.Selalu.”

Dafa mengelilinginya, lalu berjalan masuk. Di ruang tamu, di atas meja, foto keluarga itu masih berdiri. Kini dalam bingkai baru.

Ia duduk di kursi tempat Bapak biasa duduk, lalu berkata pelan, “Aku pulang, Pak"…

(***)